5 - Epistemica e Soteriologia dell'Arte Terapia - di Simone Saccomani

Introduzione

Fin

dall'inizio della vita l'uomo ha cercato di esprimersi in vari modi e anche

grazie al linguaggio artistico ha potuto comprendere meglio il mondo che lo

circondava. Solo gli esseri umani sono capaci di meravigliarsi davanti ad

un'opera d'arte e di rimanere estasiati nel contemplarla, privilegio che gli

animali che agiscono solo per istinto non possiedono. In questo senso l'arte è

il modo che ha l'essere umano di esprimere il materiale e l'immateriale

utilizzando la materia, l'immagine o il suono.

Questa

può essere considerata come un'attività specificamente umana, in cui

l'intenzione può essere posta sia sul fine estetico che sulla sua capacità

comunicativa, essendoci diversi modi di intendere, definire e creare l'arte.

Proprio

come il suono, la pittura, l'espressione corporea, tutte le manifestazioni

artistiche cercheranno e avranno l'inquietudine e il filo creativo di chi, cogliendo

ciò che percepisce, lo trasforma secondo la propria soggettività e la propria

capacità di immaginare forme diverse di creazione.

L’essere

umano è contraddistinto da una capacità unica in tutto il panorama delle specie

animali del pianeta, quella cioè di osservare la volta celeste. L’osservazione

dei fenomeni celesti, del sorgere e tramontare del sole e della luna, delle

periodiche configurazioni dei pianeti e del cielo stellato, possibile una volta

assunta la posizione eretta, diviene senza dubbio parte della vita di Homo

habilis e poi di Homo erectus, almeno un paio di milioni di anni fa.[1] Questa esperienza innesta

una significativa trama di significati, incluso il suo possibile progressivo

dialogo con l’affiorare della coscienza individuale nella specie umana, che

rappresenta un ruolo determinante nella percezione della trascendenza, di cui

il cielo è simbolo, aprendo successivamente la strada alla formulazione di un

pensiero religioso ove l’esperienza del sacro non resta catturata dalla

frammentazione e diversificazione delle forze naturali, ma si dirige con

decisione verso un’esperienza di carattere ontologico, entro cui trova spazio

il riferimento arcaico all’assoluto.[2] L’arte nella sua

dimensione iconologica e iconografica rappresenta uno strumento che favorisce

questa ricerca individuale e collettiva di trascendenza.

Arthur

Schopenhauer nel suo libro Il mondo come volontà di rappresentazione[3] sostiene che l'arte è un

modo per uscire dallo stato di infelicità dell'uomo, essendo la creazione

artistica una delle forme più profonde di conoscenza; è la riconciliazione tra

volontà e coscienza, tra oggetto e soggetto, raggiungendo uno stato di

contemplazione, di felicità.

Nel

corso della storia, l'uomo ha trovato nelle espressioni artistiche un modo per

trasmettere valori, stili di vita, la prospettiva di sé stesso e del suo

ambiente, trovando in queste manifestazioni metaforiche, estetiche e simboliche

un modo per raccontare il mondo, cos'è, cosa è stato, cosa ha vissuto e cosa

crede che sarà.[4]

A

questo proposito Jean Baudrillard, filosofo e sociologo francese, dirà:

“L’arte

può diventare una sorta di testimonianza sociologica, socio-storica o politica.

Diventa una funzione, una sorta di specchio di ciò che è realmente accaduto nel

mondo, di ciò che accadrà, comprese le iniziative virtuali, nelle quali forse

va ancora più in profondità nella verità del mondo e dell'oggetto”. [5]

Secondo

Cornelius Castoriadis l'arte rappresenta una modalità per dare forma al Caos. Nella

visione di tale autore, tutto è caos e ciò che gli individui faranno nel corso

della loro vita, sia attraverso le istituzioni che nella vita di tutti i

giorni, ne costituisce il modellamento che può essere mascherato o nascosto

attraverso un Cosmo che aiuterà l’individuo a sopravvivere. L'arte ci permette

di mostrare il Caos dandogli forma, ed è da questo plasmare che nasce il Cosmo.[6] Una consimile visione si

può rintracciare anche nella narrazione per immagini che si ritrova nella

Stanza della Segnatura per opera di Raffaello: l’esegesi che ne riporta

Marinacci dà infatti conto di una ricostruzione anagogica, nel testo pittorico

dell’Urbinate, che permette di riportare la proteiforme messa in scena dell’intero

ciclo a fresco disteso sulle quattro pareti, nella conoscenza del Bene supremo,

racchiuso nella mezza sfera della cupola.[7]

Per

Friedrich Hegel l'arte, lungi dall'essere un passatempo con viene decorata la

casa, o un'attività che si svolge solo per piacere, comprende uno scopo

metafisico e soteriologico, quello di mostrare agli uomini, grazie alla sfera della

sensibilità e della tangibilità, l'essenza del divino, anziché qualcosa di

puramente razionale e intelligibile.

Figura 1: Gianni Brusamolino – Le mani di Maddalena – 2011.

È

importante evidenziare che Hegel affermerà che tutto il reale è razionale e

tutto il razionale è reale, con ciò intende dire che tutta la realtà è

espressione di una ragione, che si costituisce attraverso quella realtà, cioè

tutto il reale è razionale perché tutto ciò che è reale è stato operato dalla

ragione dell'uomo; In questo modo, quando dice che l'arte manifesta l'essenza

del divino, non si riferisce a Dio ma piuttosto fa riferimento ad una dinamica

razionale e consapevole. L'opera d'arte funge, pertanto, da collegamento o

punto di mediazione tra l'umano e il divino. Il suo scopo è quello di rendere

manifesto nella sfera della sensibilità umana il dinamismo della razionalità

dell'universo.[8]

1. L’arte

della cura e la cura dell’arte

Rispondere

alla domanda se l’arte guarisce richiede dal punto di vista metodologico un

approccio che ne indaghi la dimensione epistemica. Il primo aspetto da

considerare è sapere cosa significa “guarigione”. L’arte non cura una ferita

fisica, né una malattia come l’epatite o il cancro. Non cura un colpo alla

testa, ma aiuta a guarire, nella dimensione soteriologica che le è propria, un

colpo all’anima. Se ci atteniamo ad un possibile approccio definitorio è

possibile sostenere che curare è far guarire emotivamente una persona che

soffre, o far sparire quella sofferenza. L'arte può aiutare una persona che

soffre a riprendersi emotivamente, così come può favorire la scomparsa di tale

sofferenza.

Nella

storia dell’arte terapia, diverse volte tale ambito in passato è stato motivo

di forte dubbio e di discussione tra le figure rappresentanti le professioni

delle relazioni d’aiuto, quali potessero essere i campi d’impiego in ambito

sanitario oltre che sociale di questa disciplina; tutto ciò è dovuto a una

mancanza di formazione ed esplorazione di questo mondo.

D’altro

canto, con l’evolversi delle evidenze scientifiche nella cornice europea, le

arti hanno assunto un ruolo significativo come strumento terapeutico ed

espressivo, poiché il loro valore va oltre lo scontato stereotipo di essere

solo considerate delle attività ludiche.[9]

Le

arti possono svolgere un ruolo preminente nella cura, esse vengono utilizzate

come espressione e comprensione delle emozioni, anche nelle fasi della

riabilitazione, nel trattamento di alcune patologie, nella promozione e nella

prevenzione della salute.

L’arte

di fatto dimostra di essere un vero e proprio strumento terapeutico,

integrativo, per il benessere degli individui che dovrebbe essere incluso

nell’assistenza sanitaria, pertanto, sarebbe necessario creare degli interventi

infermieristici incentrati sulla persona e l’espressione creativa.

L'arteterapia

è definita come l'uso di risorse ed elementi artistici per facilitare

l'espressione e la riflessione della persona che ne fruisce, in compagnia di un

arte-terapeuta qualificato.[10]

In

questo tipo di terapia, viene sempre data priorità al processo creativo

dell'individuo rispetto al valore estetico del prodotto finale o dell'opera a

cui si arriva. Si tratta di un dispositivo che unisce l'arte alla psicoterapia,

integrando principalmente i contributi della psicoanalisi, della psicologia

umanistica e della terapia.

Dare

parole al dolore, come emerge dal Macbeth di William Shakespeare, rappresenta

uno degli scopi principali dell’arte del curare.[11]

In

alcune circostanze, tuttavia, la parola rappresenta ancora una sponda lontana,

incapace di offrire tempestivamente un sostegno e non permette di riflettere e

dare pienamente senso e pensabilità all’esperienza umana.[12]

Nei

contesti sanitari l’arte terapia si pone il raggiungimento di diverse mete, principalmente

rappresentate dall’espressione delle proprie emozioni, dalla riabilitazione con

conseguente ottenimento di benefici fisici, dalla parte psicologica e dalla

narrazione.[13]

La

riabilitazione psicologica in arte terapia, nella sua dimensione epistemica,

assume più significati, può essere collegata al grande ramo delle malattie

psichiatriche dei traumi psicologici e dei traumi fisici.[14]

Attraverso

le varie forme di arte terapia e un percorso personalizzato per l’assistito, è

possibile far affiorare ciò che si cela nella profondità della persona, nella

massima espressione di se stessa.

La

parte psicologica tiene conto della visione cognitiva ed emotiva

dell’individuo, come ad esempio nei malati che si trovano a dover lottare

contro la malattia; l’arte terapia in questi casi può essere fonte d’aiuto

nell’espressione delle proprie emozioni, nell’accettazione della malattia,

nell’identificazione dei propri bisogni.[15]

Secondo

Marxen l’arteterapia si è sviluppata grazie a due fonti: la psicoterapia

psicoanalitica e l’educazione artistica. Tuttavia, è importante evidenziare

che, sulla base dei contributi di Margaret Naumberg e Edith Kramer, attualmente

include nella sua applicazione una molteplicità di schemi teorici.[16]

L'arteterapia

sia negli Stati Uniti che in Europa si è sviluppata sotto la protezione di

diversi paradigmi presi dalle teorie psicologiche e psicoanalitiche. Così ai

convegni incontriamo professionisti formati nelle scuole adattive, evolutive,

sistemiche e in diverse posizioni psicoanalitiche. L'Arteterapia, secondo l’Instituto

Universitario Nacional de Arte de Buenos Aires è definita come la

sistematizzazione dell'uso di media, tecniche e supporti delle arti visive con

obiettivi terapeutici.[17]

A

causa della molteplicità degli approcci teorici all'arteterapia, l'American Art

Therapy Association (AATA) descrive la professione, nominandone i compiti e le

basi della tecnica, facendo riferimento alle varie teorie che inquadrano la

prestazione del professionista.

L'arteterapia

è un'attività professionale che utilizza i mezzi di espressione artistica, le

immagini, il processo di creazione artistica e le risposte del paziente/cliente

ai prodotti creati, come riflessi dello sviluppo, delle capacità, della

personalità, degli interessi, delle preoccupazioni e dei conflitti

dell'individuo. La pratica dell'arteterapia si basa sulla conoscenza dello

sviluppo umano e sulle teorie psicologiche, che vengono applicate all'intera

gamma di modelli di valutazione e trattamento, inclusi quelli educativi,

psicodinamici, cognitivi e transpersonali, nonché altre risorse terapeutiche

per riconciliare i conflitti emotivi, promuovere la percezione di sé,

sviluppare abilità sociali, autoregolamentare il comportamento, risolvere

problemi, ridurre l'ansia, promuovere l'orientamento verso la realtà e

aumentare l'autostima.

L’arte

terapia rappresenta una modalità di intervento, ad orientamento psicodinamico,

che promuove l’utilizzo integrato di un codice espressivo verbale e pre-verbale

valorizzando gli strumenti tipici delle arti visive e performative.[18]

Le

espressioni artistiche, mediante la produzione grafica e pittorica o attraverso

il movimento corporeo rappresentano degli strumenti in grado di sviluppare le

capacità simboliche e linguistiche idonee a comunicare le esperienze interiori.

In

questo senso l’opera d’arte è simbolo non discorsivo che riesce ad articolare

ciò che risulta ineffabile in termini verbali, essa esprime consapevolezza

diretta, emozione, identità, la matrice mentale.[19]

I

processi ed i prodotti estetici, motori o grafici sono un alfabeto arcaico in

grado di offrire una speranza di vita anche alle parti più nascoste ed inascoltate

di sé consentendo di metterle in condizione di esprimersi, prestando loro un

suono e poi una lingua.[20]

L’esperienza

creativa è fin dall’inizio, o a seguito di “nuovi inizi” resi necessari da

accadimenti e vicissitudini collegate al disagio psichico, un medium che

favorisce una forma di dialogo.[21]

Secondo

la psicanalista Melanie Klein quando il dolore è così intenso da non avere più

accesso alla coscienza, quando i pensieri sono così dispersi da non essere più

comprensibili ai propri simili, quando i contatti più vitali con il mondo sono

recisi, neppure allora lo spirito dell’uomo soccombe e il desiderio di creare

può persistere. [22]

2. Alcune

applicazioni pratiche dell’arte terapia.

Vincent

Van Gogh nell’aprile 1889 venne ricoverato nell’ospedale psichiatrico di

Saint-Rémy. Il dottor Gachet che lo ebbe in cura acconsentì che continuasse a

dipingere.

Paul

Gachet era un medico psichiatra, amante dell'arte: incontrò Vincent van Gogh

tramite il fratello di lui Theo e immediatamente i due si trovarono in sintonia

nell'analoga visione dell'arte. Il dottore si rese disponibile a posare per

Vincent, che da tanto tempo cercava un modello da ritrarre dal vero.

Specializzato

in psichiatria, il medico fece del proprio meglio per aiutare Vincent a

sconfiggere le proprie angosce offrendogli un conforto materiale in grado di

favorire distensione e serenità.

Il

ritratto del dottore rientra in questa fase creativa particolarmente intensa.

Modello privilegiato, Gauchet è caratterizzato da un atteggiamento malinconico,

che riflette "l'espressione sconsolata dei nostri tempi", come

scriverà Van Gogh.

Il

solo elemento di speranza in questo ritratto severo dalle tonalità fredde, il

fiore di digitale che, per le sue virtù curative, assicura un po'di conforto e

di serenità.

Malgrado

la sua abnegazione ed il suo attaccamento nei confronti dell'artista, il dottor

Gachet non potrà fare nulla per impedire il gesto irreparabile di Van Gogh che,

di lì a poco, si sarebbe tolto la vita.

Figura 2: Vincent Van Gogh – Le Docteur Paul Gachet – 1890.

Vincent

Van Gogh dipinse il mondo che per lui era accessibile: i fiori e gli alberi del

giardino con pennellate vivaci che rendono l’idea di movimento.

La

tavolozza che impiegò era generalmente composta da tinte più morbide, più

smorzate di quelle adoperate nei dipinti realizzati ad Arles.[23]

Figura 3: Vincent Van Gogh - Iris - 1889.

Figura 4: Vincent Van Gogh – Il giardino dell’ospedale a Saint Rémy – 1889.

I

vissuti traumatici legati all’esperienza del ricovero, rimossi dalla produzione

estetica immediata, riemergono, però a distanza in modo indiretto e non

catartico nell’opera La ronda dei carcerati.

Figura 5: Vincent Van Gogh, La ronda dei carcerati – 1890.

La scena si ambienta in una «fossa dei serpenti» dalla forma poligonale, dalle pareti che estendendosi minacciosamente verso l'alto precludono l'orizzonte allo sguardo, il quale vorrebbe andare oltre questo cortile claustrofobico e opprimente. Ogni velleità di speranza è funestamente rovinata, anche per via delle grandi pietre della pavimentazione che, riflettendo ulteriormente l'irreale luce azzurra che inonda la scena, la cala in un'atmosfera asfissiante e allucinata.

Il

senso di chiusura che scaturisce da questa visione viene esasperato dai

prigionieri che, fuoriusciti dalle celle per l'ora d'aria, sembrano ruotare

senza fine, con il loro incedere apatico, affaticato e ripetitivo.[24]

Van

Gogh, in questo modo, racconta la sua tragedia di artista esiliato dalla

società, incompreso, disadattato, nonostante il suo struggente desiderio di

amare il prossimo. Ma in tutta questa tristezza permane un anelito di speranza.

Due piccole farfalle, in alto, aleggiano vicine sulla parete: con le loro ali

fragili e bianche possono superare ostacoli insormontabili per gli esseri umani

e ricercare felicità infinite.

Il

prigioniero che sta in primo piano, l’unico senza berretto e con i capelli

fulvi, si rivolge allo spettatore. Quest’uomo lascia cadere stancamente le

braccia a penzoloni, senza tenerle dietro la schiena o in tasca come gli altri.

Secondo alcuni interpreti sarebbe riconoscibile un autoritratto di Van Gogh.

Certo, l’immagine dovette essere per il pittore una sorta di immagine

ossessiva. I carcerati sono trentasette, un numero che ricorre con una

frequenza nefasta nella vita di Vincent, che a trentasette anni si suicida.

La

storia di Carlo Zinelli, ricoverato nel manicomio di Verona, era destinata ad

essere invisibile in vita e dimenticata dopo la morte. Nel 1955 in uno dei

giorni della degenza, raccolse in giardino un sasso appuntito e, avvicinatosi

ad una parete iniziò a tracciare un graffito, fino a quando un infermiere non

lo immobilizzò per impedire che continuasse ad imbrattare quella

superficie. Il paziente ci riprovò

nuovamente, servendosi in questo secondo caso di un pezzo di legno, e riuscì a

rappresentare una scena strana e misteriosa.[25]

Figura 6: Carlo Zinelli – Forma con orologio e contorni neri, 1964.

Il medico del reparto interpretò quel gesto come un bisogno di esprimersi graficamente e decise di mettergli a disposizione delle matite e dei fogli di carta. Carlo Zinelli era affetto da schizofrenia e, a seguito della sua emarginazione dal mondo, dagli affetti e più in generale da una rete di relazioni sociali, le sue capacità di linguaggio era fortemente regredita. La sua patologia si era manifestata attorno all’età die 20 anni ed aveva determinato il suo ingresso nella struttura psichiatrica nel 1941, e la sua permanenza durò alcuni anni, per poi morire nel 1974. Zinelli grazie a quelle matite e a quei fogli di carta ha iniziato una narrazione capace di coinvolgere gli psichiatri che intravvedevano in quelle forme e colori i segni dello squilibrio mentale del paziente, ma al contempo anche quello di artisti ed esperti di arte che vi riconoscevano forme di espressione poetica e di figurazione pittorica.[26]

Carlo

Zinelli, chiamato comunemente Carlo (1916-1974), attualmente è considerato una

delle figure di riferimento dell’Art Brut al pari di Aloïse Corbaz, André

Robillarde Adolf Wölfli.

Figura 7: Carlo Zinelli – Senza titolo - 1960

Un paziente di cui si riportano solo le iniziali (A.G.) in occasione di un ricovero ospedaliero per un disturbo psicotico acuto, disegnò una mappa dell’Europa con il suo volto, scomposto e ricomposto nella maniera cubista, collocato al centro tra un profilo geografico dell’Italia, sua terra natia, ed un profilo antropomorfo ma inquietante della Germania rappresentata con elmetto militare e numerose croci, retaggio di tante guerre.

Il profilo estetico è capace di rappresentare, oltre alla memoria di conflitti reali, anche la dinamica di una contrapposizione tra gli elementi interiori della personalità, in alternativa alla estenuante reiterazione psicotica. [27] In un’ottica psicoanalitica la ripetizione di un evento psichico costituisca un

modo

per raggiungere e per mantenere il controllo su di esso, come nel caso della

riproposizione di

esperienze

traumatiche. L’opera di Carlo viene spesso associata, nel linguaggio “dell’arte

psicopatologica”, alle stereotipie, o piuttosto, in certe ipotesi

interpretative, ad una lettura in chiave esclusivamente musicale: un’ipotesi,

questa, che ha sollevato le critiche di autori come Sergio Marinelli, che ha

parlato di “forzature unilaterali di precedenti e più caute letture, che pure

parlavano di filastrocche, canzoni, suggestioni di musicalità”.[28] Uno sguardo già diverso

permette, invece, di leggerne la natura polisemica, individuando nel rapporto

con l’oggetto la sua specifica natura affettiva e percettiva. E tuttavia

l’iterazione, come sostiene Giorgio Bedoni a proposito della comunicazione

nella schizofrenia nella sua apparente, immutata continuità, può assumere caratteri

evolutivi, producendo così una differenza: certe forme ripetute, le più

enigmatiche, come l’opera di Carlo insegna, possono assumere una luce nuova nel

corso del tempo e divenire immagini preminenti, altamente significative per chi

le produce perché possono determinare uno scarto, una selezione nella serialità.[29]

Figura 8: A.G. Volto ed Europa

La riflessione del paziente/artista su un altro suo prodotto estetico realizzato durante la degenza apre una finestra sulla materia della mente, e, al contempo, delinea una traiettoria epistemica, necessaria e possibile della relazione terapeutica: “sulla destra c’è il pittore, sono io con il cappello e quello non è un bastone è il pennello. Al centro c’è una grotta con dentro un fantasma che va a zig zag tra le cose vive (gli alberelli) e le cose morte (il numero 1382); il fantasma l’ho colorato di giallo, ma non lo si può vedere e non lo si può acchiappare, perché dentro la grotta c’è buio; ad un certo punto il fantasma si spiaccica sulla parete della grotta e così lo possiamo riconoscere.”

Sulla

parete sinistra della grotta si poteva osservare una composizione di tipo

astratto che per le forme ed i colori utilizzati ricordava la poetica di Mirò.

Il paziente aveva frequentato solo le scuole elementari e non poteva conoscere

il “mito della caverna” di Platone, né l’arte contemporanea, ma nella sua

produzione erano comunque ravvisabili delle testimonianze di questi retaggi

filosofici ed artistici e la riflessione su tale produzione raffigurativa

poteva comunque attingere a tali risorse simboliche e archetipiche.

Nella

sua dimensione narrativa il paziente rappresenta la sua storia con queste

parole: “l’ombra della solitudine. Il cavaliere innominato era il protettore

della foresta, un giorno si allontanò per andare a cercare un mostro che era la

solitudine… di questo cavaliere non si conoscono le origini, e quindi non aveva

identità. Si sa soltanto che l’ombra della solitudine aveva distrutto la sua

casa e si era impadronita di tutto. Mentre lui era lontano per cercare questo

nemico, la solitudine si impadronì anche della foresta e diede fuoco a tutto.

L’eroe innominato arrivò nella casa della solitudine e non trovò nessuno, era

tutto disabitato. Allora decise di tornare indietro e sulla via incontrò gli

abitanti della foresta che fuggivano a causa del rogo. Corse verso il nemico e

l’aggredì alle spalle ma l’ombra lo gettò a terra sconfitto, allora

l’innominato tornò all’attacco e vinse stavolta lui. L’ombra dentro tornò al

corpo e l’innominato gli chiese che cosa sapesse della sua storia e perché

aveva rovinato tutto. La solitudine non rispose perché era troppo stanca per il

combattimento ma, appena vide tornare indietro gli abitanti della foresta, capì

che in fondo avrebbe voluto farsi degli amici e forse faceva del male perché

era troppo sola!”.[30]

Figura 9: A.G. Fantasma nella grotta

Ma tali formule archetipiche del sacro non sono presenti solo in epoca contemporanea, bensì si possono rintracciare in ogni epoca in cui l’uomo si è misurato con la dimensione artistica; all’inizio della modernità ad esempio un pittore come Giotto ha rappresentato in immagini esattamente le stesse formule letterarie che ritroviamo nel testo del suo più noto contemporaneo: Dante. I significanti, pur se espressi in due linguaggi all’apparenza disomogenei e inconciliabili, quando rilevati nelle loro valenze iconiche, mettono in evidenza una identica provenienza auratica, un linguaggio che alla luce dell’analisi iconografica viene immediatamente ricondotto nell’alveo della rappresentazione del sacro.[31]

La

produzione di immagini può essere utile per favorire una forma espressiva

alternativa a quella dialogica, che in alcuni soggetti può risultare difficile,

sospesa, frammentata se non del tutto interrotta e spezzata. La ricchezza, la

complessità e l’intensità dei codici espressivi non verbali è in grado di

favorire l’accesso, nella sua funzione trasformativa, della dimensione del

significante a quella dei possibili significati che rimandano comunque ad una

prospettiva relazionale.

Nell’arte

terapia si attivano processi e stili comunicativi connessi con i potenziali

creativi primari e si tessono forme e modalità variegate di dialogo tra il

mondo interno del paziente e del terapeuta.

Il

contatto con il paziente e la sua creatività artistica favorisce una maggiore e

più profonda comprensione, consente di interpretare tale complessità nelle sue

molteplici implicazioni e supportare il processo di terapia psicologica e di

sostegno del soggetto.

Capire

l’interdipendenza che sussiste tra processo creativo e terapia permette lo

svolgimento di un lavoro grazie agli strumenti messi a disposizione degli

operatori dalla dimensione grafica, motoria ed estetica dell’arte. Ciò

rappresenta uno dei principali strumenti di analisi e di intervento dell’arte

terapia.[32]

In

questa ottica la relazione terapeutica oltre ad essere analizzata nelle

dimensioni del transfert e del contro-transfert, viene

identificata nella forma, nel contenuto e nel processo dell’espressione

artistica e performativa.

Secondo

Gaetano Benedetti l’attività espressiva può assurgere alla piena espressione

della psicoterapia, in quanto il paziente ed il terapeuta hanno la possibilità

di esprimere grazie alle immagini e alle espressioni gestuali alcune delle fasi

del comune percorso del processo interiore.[33]

Grazie

al raffinarsi dell’esperienza clinica e all’ampliamento dei settori applicativi

è stata effettuata una sistematizzazione a livello teorico-metodologico

integrando la strumentazione specifica dell’arte terapia e della

danza-movimento terapia con le competenze e le responsabilità della presa in

carico dello psicoterapeuta.[34]

In

questa prospettiva l’atto del creare un’immagine o una danza non rappresenta un

allontanamento da un ruolo terapeutico standard né un attacco al processo

conoscitivo e al setting che lo sostiene, ma è una parte integrante del

processo assistenziale del paziente. Attraverso tale lavoro i vissuti profondi,

pur rimanendo inizialmente lontani dall’essere consapevoli, si esprimono

nell’atto creativo stesso, trovando in alternativo al sintomo un autonomo campo

di elaborazione. La produzione estetica in termini di segno grafico o motorio

permette l’articolazione di rinnovate direttrici di interazione facendo sì che

il paziente possa progressivamente imparare a riconoscersi e rispecchiare nella

creazione artistica difficoltà, difese inconsce, fantasie o bisogni.

La

compresenza di una pluralità di dimensioni comunicative permette al terapeuta

di procedere a più livelli in quanto la presenza dell’oggetto artistico viene

iscritta in un contesto di significazione simbolica.[35]

La

capacità “curativa” dell’arte può essere analizzata sotto il profilo epistemico

attraverso tre livelli: soggettivo, cognitivo e psicologico. A livello

soggettivo, l'arte ci permette di esprimerci e comunicare oltre le parole.

L'arte

permette di entrare in comunione con gli altri e con noi stessi, inoltre

permette agli individui di riconnettersi con il proprio essere creativo. Il

livello cognitivo, aspetto che approfondisce la psicologia dell'arte, si

riferisce al processo creativo come forma di conoscenza. Il livello psicologico

si riferisce alla possibilità che offre l'arte di abitare il delicato

territorio tra l'interno e l'esterno, ci consente stati transitori in cui

possiamo connetterci con il nostro vero sé. Sono rilevanti anche le intuizioni

di Freud quando visualizzò nell'arte una modalità di espressione

dell'inconscio, una forma sostitutiva destinata a soddisfare desideri repressi.

Altrettanto interessanti sono gli apporti di Melanie Klein che vedeva nelle

espressioni artistiche non solo un cambiamento della meta delle pulsioni ma

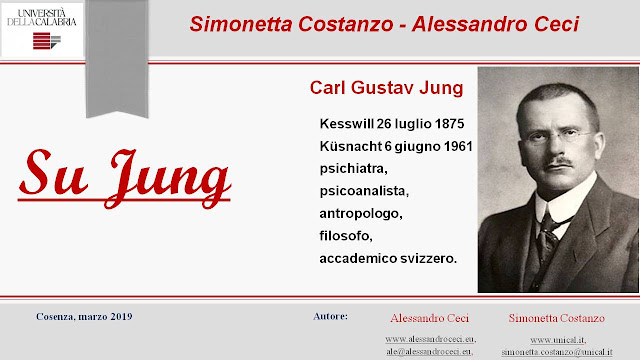

anche una riparazione della struttura mentale. È altresì opportuno rimarcare un

aspetto elaborato da Carl Gustav Jung che è andato oltre la coscienza

individuale per esprimere la tesi secondo cui l'arte è una manifestazione

dell'inconscio collettivo, la creazione implica il potere dell'archetipo che

fornisce al creatore una forza vivificante di grande intensità.

In

questo modo, la forza della maggior parte delle terapie che lavorano con le

risorse espressive sta nel fatto che, lavorando con le immagini interne, dando

la possibilità di espressione non verbale, generano un campo di trasformazione

e cambiamento, poiché lavorano direttamente con il coinvolgimento del corpo,

delle emozioni, della storia, dell'inconscio e dei processi cognitivi.[36] Un altro aspetto

importante è che, sia se affrontata metodologicamente individualmente che in

gruppo, la dimensione relazionale è implicita nello spazio di lavoro, poiché

viene introdotto il repertorio di legami delle persone.

Conclusioni

Le

espressioni artistiche fanno parte della storia dello sviluppo dell'essere

umano e in questo senso sono d'accordo con René Huyghe che sostiene che arte e

uomo sono inseparabili, non c'è arte senza uomo e forse non c'è uomo senza arte.

Tuttavia, è necessario evidenziare che non è cambiato solo il modo in cui gli

esseri umani hanno scelto di sviluppare queste espressioni, ma anche il

paradigma viene utilizzato e la chiave di lettura epistemica per definire

l’arte, soprattutto nel contesto della postmodernità fortemente impattata dalle

nuove tecnologie.[37]

Storicamente

si tende a limitare l’arte alla sua funzione estetica, tratto fondato fin dalle

origini della sua creazione, ma non possiamo dimenticare che deve assolvere a

molte altre funzioni, di tipo comunicativo, ideologico, cognitivo,

trasformativo.

L’utilizzo

dei mezzi espressivi da parte delle diverse discipline della psicologia è lungi

dall’essere una risorsa di miglioramento in termini di sviluppo delle tecniche,

l’intenzione non sarà quella di generare “artisti”, questo costituisce uno

degli aspetti più importanti che differiscono da insegnamento artistico. Nella

pratica psicologica la creatività è assunta come veicolo espressivo che

permette all'immaginazione di svilupparsi, aumentare l'autostima e potenziare i

sentimenti di autonomia. Lavorando con tecniche espressive si apre uno spazio

per la creazione, per trovare nuovi modi per esprimere ciò che non può ancora

essere espresso a parole. È da qui che sorge il quesito se l’arte sia in grado

di avere una dimensione soteriologica e terapeutica.[38]

L'esperienza

estetica ci collega alla vita e ci porta a una delle esperienze più complete

perché ci unisce al mondo da prismi diversi.[39] L'arte, in sintesi, nella

sua dimensione soteriologica è un'espressione culturale di individui, donne e

uomini di qualsiasi origine sociale o geografica, e costituisce una risposta

alla relazione emotiva e cognitiva con il mondo e con sé stessi, attraverso una

negoziazione e organizzazione dell'inconscio, un'organizzazione formale,

percettiva e cognitiva, che permette loro di comprendere e comprendere se

stessi, in un processo di interiorizzazione ed esteriorizzazione.[40] Ciò fornisce un

potenziale incredibile agli esseri umani e quindi l’arte è estremamente

importante nel loro sviluppo integrale. L'arte ha la capacità di organizzare in

una nuova armonia ciò che rimane destabilizzato nella psiche umana. L’arte non

ci priva della sofferenza, ma ci aiuta a immaginare altri mondi, accettando

quello in cui abitiamo e proiettandoci verso un altro possibile.

A

tal proposito sono illuminanti le tesi di Vasilij V. Kandinsky, riportate nella

sua opera “Lo spirituale nell'arte”, dove l’artista russo naturalizzato

francese sviluppa il suo desiderio di un'evoluzione spirituale nella pittura e

per estensione in tutte le arti. Dell'arte, in particolare dice: “Tutte queste

forme artistiche hanno veramente uno scopo e sono, (…) un nutrimento per lo

spirito (…) poiché lo spettatore trova un legame con la propria anima.

Logicamente, questo legame (o risonanza) non rimane superficiale: lo stato

d'animo dell'opera può approfondirsi e cambiare lo stato d'animo dello

spettatore. In tutti i casi, queste opere non ammettono la bassezza dell'anima

e la sostengono in un certo tono, come un diapason sostiene le corde di uno

strumento. Ma anche così, l’estensione e l’azione purificatrice di questo tono

sono unilaterali nel tempo e nello spazio e non esauriscono tutta la potenza

possibile dell’arte”.[41]

V. V. Kandinsky – Lo spirituale nell’arte. 1910.

Secondo

Kandinskij, infatti, l’arte deve rispondere ad una necessità interiore, ovvero

essere intimamente necessaria. In questo senso, in pittura, piuttosto che

servirsi di forme materiali per rappresentare fisicamente la natura,

bisognerebbe considerare la forma e il colore come energie interiori, energie

psichiche che trascendono il mondo materiale e parlano all’interiorità, ovvero

allo spirituale.

L’ambizioso

progetto di ideare una teoria dell’armonia in pittura analogamente a quella che

è la teoria dell’armonia in musica. La musica, a differenza della pittura

rappresentativa, non si serve infatti di forme esteriori che rappresentano la

realtà, ma esclusivamente di forme interiori, sue proprie, che esprimono il

sentimento dell’artista in maniera astratta. In questo senso si può capire

perché per Kandinskij la musica sia molto più vicina allo spirituale di quanto

non lo fosse la pittura nel 1910, anno in cui il saggio è stato scritto.

Kandinskij

invita a guardare nell’interiorità come sede della necessità interiore e dello

spirituale in ottica terapeutica e soteriologica. Chi apprezza l’arte o si

dedica ad essa potrà trovare nella sua arte un valido elemento integratore

della religione professata.

Secondo

Mircea Eliade “il sacro è un elemento della struttura della coscienza e non

un momento della storia della coscienza”.[42] Lo storico delle

religioni pone in rilievo la dimensione di alterità collegata all’esperienza

del sacro, sia perché espressiva del rapporto dell’uomo con la realtà del mondo

che lo circonda, sia perché del sacro l’uomo “soffre” le manifestazioni, le

ierofanie, che può concettualizzare grazie a forme di pensiero simbolico. L’homo

religiosus crede che esista una realtà assoluta, il sacro, che trascende

questo mondo, ma si rende presente in esso proprio mediante ierofanie e,

attraverso di queste, santifica il mondo e lo rende reale agli occhi dell’uomo.[43]

Grazie

a ciò, sostiene Eliade, “l’esperienza del sacro è indissolubilmente legata

allo sforzo fatto dall’uomo per costruire un mondo che abbia un senso”. [44]

L’arte

non cessa di parlare all’interiorità libera e priva di dogmi e pregiudizi

dell’artista, proprio perché, come Kandinskij ci ricorda, la vera sede

dell’umano è lo spirituale e non il materiale. Inoltre, i disagi psicologici

accentuati anche dalla recente pandemia del Covid-19 possono trovare un’utile

catarsi nella dimensione artistica, capace di portare o riportare senso e

significato in situazioni esistenziali in alcuni casi molto difficili e

caratterizzate da forte disagio.

V. V. Kandinsky - La spiritualità nell’arte – 1910.

L’arte terapia e gli approcci creativi possono essere applicati a un’ampia varietà di ambiti ottenendo ottimi risultati nel campo della salute.

L’espressione

creativa migliora in modo efficace la dimensione fisica e psichica della persona,

unendo mente e corpo, apportando diversi vantaggi per l’arte terapeuta e nell’assistenza

sociosanitaria.

L’arte

terapia ha dimostrato esiti positivi nell’atto creativo ed espressivo e

sull’andamento emotivo, cognitivo e fisico degli individui.

L’individuo

ha la possibilità di “raccontarsi” attraverso l’arte e di condividere la

propria esperienza di malattia tramite un linguaggio comunicativo alternativo

dato dal colore, dalle linee, dai movimenti, dalle parole, e dalle narrazioni, ed

in questo contesto gli operatori risultano facilitatori poiché possono

integrare e prediligere interventi artistici sul paziente.

Gli

arte-terapeuti possono avvalersi dell’apporto di materiale artistico, quali immagini,

nastri musicali, dipinti e possono invitare il malato a personalizzare la

stanza di degenza con le proprie opere d’arte.[45] L’arte terapia è

risultata inoltre efficace nella riduzione delle degenze ospedaliere, nelle patologie

acute e croniche, nella riduzione del dolore e come terapia alternativa a

quella tradizionale.

Il

Presidente del National Endowment for the Arts, Dr. Jane Chu, sostiene

che: “il connubio tra arte e assistenza sanitaria è un esempio naturale di

come la creatività si colleghi [..] alla scienza della medicina, per migliorare

la salute e il benessere [..]”[46]

Bibliografia

Armiraglio

F., Van Gogh,

collana I Classici dell'Arte, vol. 2, Rizzoli, Segrate 2003.

Ancora L., Pre simbolico e simbolico, in L. Ancora, E. De Rosa, C. Fischetti (a

cura di), La vergine del latte, Cosmopoli, Bologna, 1995.

Alessi

A., Sui sentieri

del sacro, LAS, Roma 1998.

Arieti S., La sintesi in magia, Il Pensiero

Scientifico, Roma, 1974.

Baudrillard J., El complot del arte. Ilusión y desilusión estética. Amorrortu,

Buenos Aires, 2006.

Bedoni R., La forma e lo sguardo: Polisemia

dell’immagine in arte terapia, Carlo Zinelli e i mondi visionari, in Ar-tè.

Quaderni italiani delle arte terapie, 2, 2007, pp.48-55.

Benedetti G., Segno, simbolo, linguaggio,

Bollati Boringhieri, Torino, 1971.

Benedetto A., Prima della parola l’ostacolo

psicanalitico del non detto attraverso le forme dell’arte, Franco Angeli,

Milano, 2006.

Bettelheim

B., Art as a personal vision. in: G. D. Stoddard, I Edman, B. Bettelheim, Art,

The Museum of Modern Art, New York, 1964 pp. 41-64.

Boccalon R., Arte e Arti terapie, in I quaderni

di Psico Art, 2, 2012, pp.1-19.

Boccalon R., “Imago e psiche” Processi creativi e

terapie espressive,

in Psico Art, 2, 2012, pp.1-29.

Castoriadis C., Ventana al Caos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008.

Caterina R., Che cosa sono le arti-terapie. Carocci, Roma, 2005.

Edelman G. M., Sulla materia della mente,

Adelphi Milano, 1993.

Eliade

M., Giornale,

a cura di L. Aurigemma, Boringhieri, Torino 1976.

Facchini

F., Magnani P. (edd.), Miti e

riti della preistoria. Un secolo di studi sull'origine del senso del sacro:

fonti scelte, Jaca Book, Milano 2000.

Fancourt D., Finn S., Quali sono le evidenze sul

ruolo delle arti nel miglioramento della salute e del benessere? Una

scoping review, Dors Regione Piemonte Centro di Documentazione per la

Promozione della salute, Torino, 2020.

Ehrenzweig

H., The Hidden Order of Art, University of

California Press, Los Angeles, 1971.

Hernández Merino A., Las hebras para hilvanar la vida: el dibujo del dolor, in Arteterapia,

1, 2006, pp. 79-96.

Instituto Universitario Nacional

de Arte La utilización de medios visuales con objetivos

terapéuticos. www.iuna.edu.ar

Kim K. S., Lor M., Art Making

as a Health Intervention: Concept Analysis and Implications for Nursing

Interventions, in ANS. Advances in nursing science, 45(2), 2022, pp.155–169.

Klein M., Scritti 1921-1958, Boringhieri,

Torino, 1977.

Laban

R., The Mastery of Movement, Macdonald &

Evans, London, 1960.

Lane M. R., Creativity and spirituality in nursing:

Implementing art in healing, in Holistic nursing practice, 19(3),

2005, pp. 122–125.

Lane

M. R., Arts in Health care: A new paradigm for holistic

nursing practice, in Journal of Holistic Nursing: Official journal of

the American Holistic Nurses’ Association, 24(1), 2006, pp.70–75.

Langer K., Filosofia in una nuova chiave: uno

studio sul simbolismo della religione, dei riti e dell’arte, Armando, Roma,

1980.

Marinacci M., Giotto, il ciclo dell’anima. Il

polittico Stefaneschi,

Marietti, Genova, 2009.

Marinacci M., Raffaello e la biblioteca di Giulio

II. Un’esegesi della Stanza della Segnatura, Marietti, Genova, 2010.

Marinelli S., Carlo, dentro e fuori della storia,

in Carlo Zinelli, “Catalogo generale”, (a cura di V. Andreoli e S. Marinelli), Marsilio,

Venezia, 2000.

Marxen, E., Diálogos entre arte y terapia. Gedisa, Barcelona, 2011.

Mayos Solona G., Hegel: Vida, pensamiento y obra. Planeta,

Barcelona, 2006.

Ricci P. E., Regolazione delle emozioni e arti

terapie, Carrocci, Roma, 1998.

Ruddy R., Milnes D., Arteterapia para la esquizofrenia o las enfermedades similares a la

esquizofrenia. La biblioteca Cochrane Plus,Oxford 2008.

Saccomani S., Arte, ciberespacio y nuevos medios en la postmodernidad, in Medium

e medialità, 2-2022, pp.52-66.

Saccomani S. La metáfora del espejo en la mitología griega y en la tradición

judeocristiana,in Medium e medialità, 1/2023, pp.8-28.

Schloss J., Murray M.

(edd.), The Believing Primate. Scientific, Philosophical, and

Theological Reflections on the Origin of Religion, Oxford University Press,

Oxford 2009.

Schopenhauer A., El mundo como voluntad y representación: Parte 1, Trotta, Madrid,

2005.

Shakespeare

W., Macbeth, in Id. Tutte le Opere, Sansoni,

Firenze, 1964.

Tanzella-Nitti

G., Religione e

Rivelazione, Città Nuova, Roma 2018

Kadinsky

V. V., Lo espiritual en el

arte. Premia, Mexico 1989.

Zanzi A., Carlo Zinelli recto verso, Ed.

Amici, Losanna, 2003.

[1] Un interessante status

quaestionis delle risonanze interdisciplinari suscitate da questa

tematica è quello descritto da J.

Schloss, M. Murray (edd.), The Believing Primate. Scientific, Philosophical,

and Theological Reflections on the Origin of Religion, Oxford University Press,

Oxford 2009. Per un approfondimento

si segnala anche F. Facchini, P. Magnani (edd.), Miti

e riti della preistoria. Un secolo di studi sull'origine del senso del sacro:

fonti scelte, Jaca Book, Milano 2000.

[2] A. Alessi, Sui

sentieri del sacro, LAS, Roma 1998, p.90.

[3] A. Schopenhauer, El

mundo como voluntad y representación: Parte 1, Trotta, Madrid, 2005.

[4] S.

Saccomani La metáfora del espejo en la mitología griega

y en la tradición judeocristiana,in Medium e medialità, 1/2023,

pp.8-28.

[5] J. Baudrillard, El

complot del arte. Ilusión y desilusión estética. Amorrortu, Buenos Aires,

2006, p.91.

[6] C. Castoriadis, Ventana

al Caos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008.

[7] M.

Marinacci, Raffaello e la biblioteca di Giulio II. Un’esegesi della

Stanza della Segnatura, Marietti, Genova, 2010.

[8] G. Mayos Solona,

Hegel: Vida, pensamiento y obra. Planeta, Barcelona, 2006.

[9] R.

Caterina,

Che cosa sono le arti-terapie. Carocci, Roma, 2005, pp.10-26.

[10] R. Ruddy, D. Milnes, Arteterapia para la esquizofrenia o las enfermedades similares a

la esquizofrenia. La Bibliotheca Cochrane Plus, Oxford 2008, p.2.

[11] W. Shakespeare, Macbeth, in Id. Tutte le Opere, Sansoni, Firenze, 1964.

[12] L.

Ancora, Pre simbolico e simbolico, in L. Ancora, E. De Rosa, C. Fischetti (a cura di), La

vergine del latte, Cosmopoli, Bologna, 1995.

[13] M. R. Lane, Creativity

and spirituality in nursing: Implementing art in healing, in Holistic

nursing practice, 19(3), 2005, pp. 122–125.

[14] M. R. Lane, Arts

in Health care: A new paradigm for holistic nursing practice, in Journal

of Holistic Nursing: Official journal of the American Holistic Nurses’

Association, 24(1), 2006, pp.70–75.

[15] R. Caterina, Che cosa sono le arti-terapie,

cit. pp.41-55.

[16] E. Marxen, Diálogos

entre arte y terapia. Gedisa, Barcelona, 2011.

[17] Instituto Universitario Nacional de

Arte La utilización de medios visuales con objetivos

terapéuticos. www.iuna.edu.ar

[18] G.

M. Edelman, Sulla materia della mente, Adelphi Milano, 1993.

[19] S.

K. Langer, Filosofia in una nuova chiave: uno studio sul simbolismo

della religione, dei riti e dell’arte, Armando, Roma, 1980.

[20] A.

Benedetto, Prima della parola l’ostacolo psicanalitico del non detto

attraverso le forme dell’arte, Franco Angeli, Milano, 2006.

[21] S.

Arieti, La sintesi in magia, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1974.

[22] M.

Klein, Scritti 1921-1958, Boringhieri, Torino, 1977.

[23] R.

Boccalon, Arte e Arti terapie, in I quaderni di Psico Art,

2, 2012, pp.1-19.

[24] F. Armiraglio, Van

Gogh, collana I Classici dell'Arte, vol. 2, Rizzoli,

Segrate 2003, p. 150

[25] R. Boccalon, Arte e Arti terapie, in I quaderni di Psico Art,

cit. p.5.

[26] Per un approfondimento sulla

poetica di Carlo Zinelli si rimanda a: A.

Zanzi, Carlo Zinelli recto verso, Ed. Amici, Losanna, 2003.

[27] R. Boccalon, Arte e Arti terapie, in I quaderni di Psico Art,

cit. p.7.

[28] S.

Marinelli, Carlo, dentro e fuori della storia, in Carlo

Zinelli, “Catalogo generale”, (a cura di V.

Andreoli e S. Marinelli), Marsilio, Venezia, 2000.

[29] R.

Bedoni, La forma e lo sguardo: Polisemia dell’immagine in arte

terapia, Carlo Zinelli e i mondi visionari, in Ar-tè. Quaderni italiani

delle arte terapie, 2, 2007, pp.48-55.

[30] R.

Boccalon, Arte e Arti terapie, in I quaderni di Psico Art,

cit. pp.8-9.

[31] M.

Marinacci, Giotto, il ciclo dell’anima. Il polittico Stefaneschi,

Marietti, Genova, 2009.

[32] H. Ehrenzweig, The Hidden Order of Art, University of California Press,

Los Angeles, 1971.

[33] Per un approfondimento su questa

tematica si rimanda a: G. Benedetti,

Segno, simbolo, linguaggio, Bollati Boringhieri, Torino, 1971.

[34] R. Laban, The

Mastery of Movement, Macdonald & Evans, London, 1960.

[35] R.

Boccalon, “Imago e psiche” Processi creativi e terapie espressive,

in Psico Art, 2, 2012, pp.1-29.

[36] P.

E. Ricci, Regolazione delle emozioni e arti terapie, Carrocci,

Roma, 1998.

[37] S. Saccomani, Arte,

ciberespacio y nuevos medios en la postmodernidad, in Medium e

medialità, 2-2022, pp.52-66.

[38] R.

Boccalon, Dall'agire al pensare: esperienze creative e percorsi

psicoterapeutici, in Ar-Tè, Quaderni Italiani delle Artiterapie, n. 2,

2007

[39] B. Bettelheim, Art as a personal vision. in: G. D. Stoddard, I Edman, B. Bettelheim, Art, The

Museum of Modern Art, New York, 1964 pp. 41-64.

[40] A. Hernández Merino, Las hebras para hilvanar la vida: el dibujo del dolor, in Arteterapia,

1, 2006, pp. 79-96.

[41] V. V. Kandinsky, Lo espiritual en el arte. Premia,

Mexico 1989, p.10

[42] M. Eliade, Giornale,

a cura di L. Aurigemma, Boringhieri, Torino 1976, p.420.

[43] G. Tanzella-Nitti, Religione

e Rivelazione, Città Nuova, Roma 2018, pp. 40-50.

[44] M. Eliade, Giornale,

cit. pp.420-421.

[45] D.

Fancourt, S. Finn, Quali sono le evidenze sul ruolo delle arti nel miglioramento

della salute e del benessere? Una scoping review, Dors Regione Piemonte

Centro di Documentazione per la Promozione della salute, Torino, 2020, pp.1-80.

[46] K. S. Kim, M. Lor, Art Making as a Health Intervention: Concept

Analysis and Implications for Nursing Interventions, in ANS. Advances in nursing

science, 45(2), 2022, pp.155–169.

Commenti

Posta un commento