4 - Epistemica della Intelligenza Artificiale

maggio

duemilaveniquattro

Non credo

che Jean Piaget, quando sostenne che “l’intelligenza organizza il mondo

organizzando sé stessa”[1],

pensasse all’intelligenza artificiale.

L’affermazione

sintetizza molto bene il complessivo elaborato della sua epistemologia e,

difatti, comparve in un testo, per noi, del 1979, pochi anni prima della sua

morte; avvenuta ad 84 anni il 16 settembre del 1980. In quel periodo, come

tutti Piaget, cercava una sintesi conclusiva del suo lavoro. Inutilmente,

perché una sintesi conclusiva non c’è mai, per nessuno. In ogni caso, egli

intendeva sostenere che siamo noi i fenomeni, costantemente in simbiosi, più o

meno pervasiva, con il nostro habitat.

Secondo

l'epistemologo Ernst con Glasersfeld, Piaget, assieme a molti altri autori, da

Eraclito a Dewey, è un significativo esponente del “costruttivo radicale”;

di quel paradigma teorico che, in estrema sintesi, sostiene la fondante azione

umana nella fondamentale cognizione della realtà. In altri termini il problema

è: siamo noi a costruire la realtà o è la realtà a formare noi? Il “costruttivo

radicale” attribuisce a noi la responsabilità (o addirittura la esclusiva

possibilità) di conoscere e generare - generare perché lo si conosce - l’esistente

noto. Siamo noi che costruiamo ciò che sappiamo.

Un po’ meno

certo di essere un costruttore del conosciuto e, peggio ancora, del conoscibile,

ho preferito utilizzare il concetto di “simbiosi” proposto alla

letteratura scientifica da Lynn Margulis. Viviamo, cioè, in reciproca

connessione, noi, il nostro habitat e l’ambiente. Noi siamo un coacervo di

esperienza e conoscenza, psiche, logica e fisicità, la dialettica irrefrenabile

tra desiderio e godimento, come diceva Lacan. Il nostro habitat è, invece, la

multifunzionale integrazione tra azione, relazione, organizzazione e tecnologia

che nella storia ha assunto di volta in volta la forma idealtipica di comunità,

società, sistemi e network. L’ambiente è tutto il resto, la fisica di ogni

fenomenologia nella sua dimensione caotica, complessa o semplice.

Però, non

aveva torto Jean Piaget a collegare irreversibilmente la costruzione della

nostra intelligenza alla organizzazione della nostra esistenza. Solo che lui

non considerava assolutamente l’intelligenza come un artificio, non artefatto, non

artificiosa e non artificiale, ma naturale, nella sua insostituibile dimensione

biologica e sociale.

Da qualche

anno sappiamo che è proprio così.

Circa dieci

anni fa, gli scienziati del King’s College di Londra, in una ricerca denominata

“Molecular Psychiatry”, hanno sostenuto di aver identificato uno dei

cosiddetti “Geni dell’intelligenza”. In realtà, non è proprio così e gli

stessi ricercatori hanno subito indotto alla cautela. Loro hanno scoperto

soltanto una porzione del codice genetico che ancora giustifica le dimensioni,

in termini di spessore e di estensione, del cervello; ma la quantità della materia

grigia non corrisponde automaticamente al livello della nostra intelligenza. La

nostra intelligenza in realtà è la risultante della triangolazione di

molteplici fattori genetici, di habitat e ambientali.

La stessa

scoperta, forse epistemologicamente più giustificata, è stata realizzata dagli

scienziati americani della Yale School of Medicine che, dopo aver

compiuto diverse analisi genetiche, hanno individuato una lieve variazione di

appena due lettere di un singolo gene LAMC3 negli oltre tre milioni dell’alfabeto

genetico umano. LAMC3 consentirebbe lo sviluppo dell’intelligenza potenziale

del cervello umano, in qualità di primarie connotazioni come, ad esempio, il

ragionamento razionale e astratto, la memoria, l’attenzione e lo stato vigile,

il pensiero, il linguaggio e la coscienza. LAMC3 avrebbe dovuto, con evidenza

clinica, con simili variazioni riscontrate in altri pazienti nella medesima

condizione clinica, risolvere il mistero della genesi e della evoluzione (o

della involuzione nella malattia) dell’intelligenza umana. Non lo ha fatto.

Da allora ad

oggi, ciclicamente spunta qualche scienziato che, con intollerabile

atteggiamento lombrosiano, ha scoperto il gene dell’intelligenza, della

timidezza, dell’arte, dell’autismo, dell’omosessualità, della criminalità,

della predisposizione a quella o quell’altra malattia. Non basta, infatti, uno

sperimentale screening genetico per conoscere l’essenza della nostra esistenza.

Non basta la clinica e, principalmente, non si può lobotomizzare la vita per

comprendere la vita. Il fenomeno è come appare[2].

Se lo scompongo non è più lo stesso fenomeno; decostruendo le parti si rischia

di perdere le connessioni formative che determinano la complessità

fenomenologia dell’esistenza.

La genetica

non riesce spiegare da sola la nostra intelligenza[3].

Figurarsi se

può farlo la tecnologia.

La nostra

intelligenza in realtà è la risultante della triangolazione di molteplici

fattori genetici, di habitat e ambientali.

Chiara Valerio racconta[4] che Lev Davidovič Landau, premio Nobel per la fisica nel 1962 e Medaglia Max Planck nel 1959, affermava che non importa cosa sia che muove le cose. Egli “definisce forza ciò che fa cambiare” lo stato delle cose. E Lei conclude: “La forza è la causa ma noi viviamo immersi negli effetti”. Quanto è distante questa interpretazione dalla affermazione di Piaget del 1979 in cui si considera la intelligenza che cambia le cose e riorganizza il mondo per riprodurre sé stessa in modo sempre più ampio e pervasivo.

Quanta

distanza c’è tra questa percezione di una fenomenologia strutturata sul

rapporto causa/effetto e invece la percezione di Piaget che ci ha trasmesso

l’immagine di una intelligenza che ci avvolge. E ci coinvolge. Non una quantità

che sta dentro di noi, conteggiabile in un qualsiasi test, ma una qualità che

sta intorno a noi. Siamo tutti dentro l’intelligenza del mondo. E invece noi,

contrariamente abbiamo sempre pensato e ancora pensiamo che l’intelligenza sia

contenuta in una scatola, sia essa cranica o metallica. Abbiamo sempre pensato

che l’intelligenza fosse, talvolta anche oltre il connotato fisico, organico,

un modo di interpretare le cose, una azione cognitiva verso le cose.

Secondo Luciano Floridi, l’Intelligenza Artificiale “è una nuova forma di agire” [5]. Personalmente preferisco sostenere che sia un nuovo modo di re-agire. La differenza sembra piccola, fors’anche banale, ma non lo è affatto. Si tratta di una classica biforcazione: più procediamo verso una migliore comprensione e più percepiamo le distanze.

Secondo

Luciano Floridi, l’Intelligenza Artificiale “è una nuova forma di agire” [6].

Personalmente preferisco sostenere che sia un nuovo modo di re-agire. La

differenza sembra piccola, fors’anche banale, ma non lo è affatto. Si tratta di

una classica biforcazione: più procediamo verso una migliore comprensione e più

percepiamo le distanze.

Secondo Luciano Floridi, inoltre: “Una maggiore potenza di calcolo e una maggiore quantità di dati hanno reso possibile il passaggio dalla logica alla statistica. Le reti neurali che erano interessanti da un punto di vista teorico [...] sono diventati strumenti ordinari nell'ambito dell'apprendimento automatico. La vecchia IA era per lo più simbolica e poteva essere interpretata come una branca della logica matematica, ma la nuova IA è principalmente connessionista e potrebbe essere interpretata come una branca della statistica. Il principale cavallo di battaglia dell'IA non è più la deduzione logica ma l’inferenza è la correlazione statistica.”[7].

Ora, siamo

sicuri che: apprendimento automatico, connessione, inferenza e perfino

correlazione siano “una branca della statistica”?

Forse no.

Certamente non siamo più soltanto nella logica matematica, e non più nemmeno soltanto nella logica computazionale. Oggi siamo anche, se non principalmente, nella logica quantistica e questo è, come diceva Marcel Mauss, “un fatto sociale totale”[8] della nostra epoca e non la tecnologia. Se questo è corretto, come ovviamente credo, tutto, anche l'IA, deve essere considerata, non una semplice azione[9], ma una relazione[10].

Agire è una spinta, un moto proprio, autonomo anche solitario.

Re-agire presuppone

una relazione, una risposta, un feed-back, un rapporto almeno tra due.

È la stessa

differenza che c’è tra informazione e comunicazione. L’informazione è

un’azione, un flusso anche indipendente da chi ascolta, una press ione che tenta

di omologare e talvolta anche asservire l’audience a sé, di trasformare il

cittadino in utente, come fa la televisione. La comunicazione, invece, è

un feed-back, presuppone una relazione, la risposta dell’altro, definisce un

network di scambi semantici sebbene spesso su una comune sintattica, su una

reciproca piattaforma di confronto, come accade per i social.

È una

differenza che fa tutta la differenza.

La

conoscenza, per come l’abbiamo considerata finora, nelle scuole e nei media, è

pura informazione, la nostra possibilità di agire, il nostro andare verso le

cose in modo unidirezionale. Infatti,

Edmund Husserl consigliava una epistemologia che si riferisse alle cose stesse,

così come sono, come le percepiamo.

L’Intelligenza

Artificiale oggi offre agli umani di tornare alla loro competenza comunicativa,

ci offre la possibilità di re-agire nella crescente complessità dell’esistente.

Una complessità, nonostante i molteplici nostri irrefrenabili tentativi,

inafferrabile nella sua interezza, ma che ci avvolge, ci circonda

E, dunque, ci consente di reagire, cioè di entrare inevitabilmente in una relazione multidimensionale e sempre biunivoca con il nuovo mondo, perché l’Artificio Tecnologico simula l’Intelligenza solo quando, come noi, entra in relazione con l’uomo, con il suo habitat e con l’ambiente. Altrimenti resta un sofisticato contenitore di dati. Per questo motivo non possiamo identificare l’IA con una macchina, con un robot, o con uno o più algoritmi. L’IA si definisce e si evidenzia, piuttosto, in modo diffuso, in una serie di connessioni tra poli, e di vuoti entro cui può sprofondare la nostra solitaria individualità se non addirittura la nostra intera civiltà. L’IA è un network a morfologia variabile, come dico io, che viene di volta in volta ri-clusterizzato e ri-assemblato, in funzione delle nostre esigenze problematiche. L’IA non si restringe a un processore. Si diffonde nell’ovunque, è la nostra stessa intelligenza ri-organizzata, non una intelligenza-altra, esterna ed estranea a noi; come scrive Francesco Parisi[10], le nuove tecnologie dell’IA siamo noi che ci avvaliamo di una serie di strumenti utili alla governance della nostra complessità. Perché il vero artificio del mondo che conosciamo è la nostra intelligenza, non quella delle macchine. Ciò che non sappiamo fare, tutte le nostre paure, non derivano dalla invadenza o dalla invasione di macchine incontrollabili, ma dalla nostra incapacità di vivere con una intelligenza che ci avvolge. E inevitabilmente ci coinvolge. La nostra conoscenza non deve riferirsi alle cose stesse per una migliore oggettivazione, deve sapersi connettere imparare a vivere nelle cose stesse per una più opportuna giustificazione. Il fatto sociale totale della società della comunicazione in cui siamo ormai definitivamente immersi non è la IA, ma l’acquisizione della logica quantistica la quarta dimensione cognitiva dell’umano.

Essere nelle cose stesse significa essere in simbiosi con i fenomeni della nostra esistenza passata, presente e futura. La logica quantistica è il connotato di questa nuova epoca e si mostra e si dimostra anche nella Intelligenza Artificiale. Ciò che davvero temiamo è la capacità di acquisire e fronteggiare questa nuova dimensione dell’umano e trasferiamo nelle macchine, il simbolo e il simulacro della nostra impotenza. Noi non agiamo ma re-agiamo perché siamo, siamo sempre stati, in simbiosi con i fenomeni che ci travolgono, la complessità che ci preoccupa è vivere nelle cose stesse. Non c’è niente distante da noi. Noi siamo dentro il divenire del mondo, dentro la sua complessità e temiamo, profondamente temiamo, che ci travolga. Denunciamo, con la preoccupazione degli strumenti, la paura della nostra profonda inadeguatezza. La logica quantistica ci induce a capire che, per esistere (e a maggior ragione per resistere), dobbiamo saper essere nelle cose stesse. In simbiosi con il mondo[13].

Per prima

Lynn Margulis ha indicato nella simbiosi del mondo (e non la simmetria con il

mondo) l’elemento centrale della evoluzione di tutte le specie viventi note.

L’ha denominata endosimbiosi. Ha contestato il paradigma darwiniano

basato sul processo di adattamento come rapporto singolare individuo/natura.

Per Lynn Margulis l’evoluzione è il prodotto di generali interconnessioni,

l’endosimbiosi è una condizione sociale rafforzata dalla interazione cooperativa

interna al gruppo dei pari, una “dipendenza mutuale”. “La vita –

afferma – non colonizzò il mondo attraverso il combattimento, ma per mezzo

della interconnessione”[14].

È questo già un primo approccio di logica quantistica, che interpreta i

fenomeni che percepiamo, non sulla base delle regole deterministiche della

simmetria, ma sulla base dei principi stocastici della simbiosi. “Noi viviamo insieme (dal greco symbiôun),

tutti, in ogni dimensione del vivente e anche del non vivente. Nessuno può

sopravvivere senza l’altro, senza l’habitat, senza l’ambience, senza

l’ambiente. Siamo obbligati da una relazione tra simbionti, siamo immersi in

una simbiosi universale.”[15]

Se il mondo cambia il mondo cambiamo anche noi, in un equilibrio

relativo raggiunto per caso e necessità, acquisiamo i connotati cognitivi e

logici di “uno dei possibili equilibri raggiunti all’interno dell’intervallo

simbiotico della vita”[6].

Il mondo

cambia e dal mio punto di vista è cambiato già 4 volte[17].

Intanto

dobbiamo distinguere tra mutamento e mutazione.

Per

mutamento si intende un cambiamento del fenotipo sociale. Come e più dei

singoli organismi le società hanno una serie di caratteri e di caratteristiche,

come ad esempio l’aggregazione familiare, gli usi, i costumi e, in generale, i

comportamenti personali e collettivi, che sono percepibili e osservabili. La

sociobiologia contemporanea distingue questi caratteri in fenotipi negativi,

quelli che cadono in desuetudine e tendono a scomparire nel corso degli anni, e

i fenotipi adattativi, quelli che si riscontrano nell’habitat, si propagano

rapidamente come moda, restano come background culturale e si

solidificano in tradizioni. In ogni caso, il mutamento di una qualsiasi

organizzazione è sempre un cambiamento fenotipico.

Per

mutazione, invece, si intende un cambiamento del genotipo sociale.

Infatti, il cambiamento del genotipo non modifica i caratteri di una

determinata organizzazione, ma la sua connotazione. Si tratta di un cambiamento

dei geni sociali, di una trasformazione strutturale del DNA di una determinata

società. Ad esempio, il modello di vita degli umani passa da migrante a

sedentario, da agricolo a industriale, da fisico a bionico. Una mutazione

cambia dunque definitivamente il corredo genetico di un contesto politico o di

una determinata società.

I

gruppi similari sono quelli che hanno lo stesso genotipo, pur avendo diverso

fenotipo. In sociobiologia, ad esempio, la democrazia francese ha lo stesso

genotipo dalla democrazia americana, pur avendo un diverso fenotipo.

L’epigenetica insegna che con il tempo (cioè con la consuetudine, che consiste

nel depositare in modo ricorrente energia-informazione da una funzione –

fenotipo – ad una struttura – genotipo) è possibile che il fenotipo modifichi

il genotipo di un qualsiasi soggetto vivente (sia esso organismo,

organizzazione, sistema o network), come essenziale processo di adattamento

all’ambiente (epigenetica). Se il soggetto vivente non si adatta rischia

l’estinzione. Possiamo sostenere, dunque, che a cicli ricorrenti (e, in termini

sociali, in intervalli di tempo decrescenti) un soggetto vivente qualsiasi è

sottoposto a mutazioni genotipiche per contenere il surplus di

energia-informazione (entropia) che i mutamenti fenotipici (funzioni)

trasmettono al corredo genetico (struttura), nella dinamica relazionale con

l’habitat e l’ambiente, per adeguarsi al processo di adattamento e garantire la

propria sopravvivenza. Un soggetto vivente qualsiasi; sia esso un organismo,

una organizzazione, un sistema o un network.

Di

mutazioni ne ho individuate solo quattro[18], e tutte scatenate sempre

dallo stesso cromosoma, quello che porta più chiaramente di altri l’intera

informazione genetica, l’unico in grado di governare, di equilibrare o

squilibrare, il processo di adattamento: il potere. Con un linguaggio più

evocativo le ho chiamate le quattro cosmogonie del potere, quelle mutazioni

cioè che ridefiniscono interamente i rapporti con l’universo, il cosmo delle

regole e delle regolazioni, la complessità delle relazioni fenomenologiche in

cui siamo immersi:

1.

dalla conquista della posizione retta alle

piramidi egiziane, l’avvento dell’ontopower, il potere ontologico della

sopravvivenza, l’epoca della logica endofasica;

2.

da Narmer, primo faraone della prima

dinastia egiziana, alle grandi rivoluzioni americana, francese, inglese (e,

forse, quella più distante e reattiva russa), l’avvento dell’egopower,

il potere egocentrico dell’autorappresentanza, l’epoca della logica formale;

3.

dalla rivoluzione industriale alla caduta

del muro di Berlino, in soli duecento anni profondissimi di storia, in cui

siamo passati (per traumi sconvolgenti) dal cavallo al missile, l’avvento del biopower,

il potere del controllo della vita, la cura, la tutela, la gestione dalla culla

alla bara, l’epoca della logica computazionale;

4. dal

crollo del muro e delle torri a noi, l’avvento dell’epipower, il potere

epistemologico dell’autorappresentazione, la verità che produce realtà e anche

la realtà che induce verità, la società della comunicazione e l’intelligenza

collettiva, l’ologramma della conoscenza e le minacce di omologazione, l’epoca

della logica quantistica.

Quattro solo

quattro mutazioni, in una dinamica del potere che è sempre la stessa: garantire

la propria vita, dalla sopravvivenza (ontopower) alla cura (biopower), e

governare l’ambiente, dalla rappresentanza (egopower) alla rappresentazione

(epipower).

Il

punto è che ogni mutazione trasmette a noi (o noi acquisiamo simbioticamente da

essa) una dimensione logica. Dalla prima mutazione, quella della conquista

della posizione alla formulazione di concettualizzazioni prescientifiche e del

mito, abbiamo simbioticamente acquisito la logica endofasica, costruita

interamente sulla analogia empirica, un pensiero pre-razionale che concepiva il

mondo come un qualcosa di indifferenziato, totalmente privo del principio di

non contraddizione aristotelico. Dalla seconda mutazione, quella della

rivoluzione agricola e della formazione di strutture architettoniche e sociali

di ordine gerarchico/piramidale, abbiamo simbioticamente assorbito una nuova

dimensione logica, la logica formale, con l’acquisizione del principio

aristotelico di non contraddizione, il primo pensiero razionale. Con l’avvento

della Rivoluzione Industriale abbiamo assistito alla nascita dei computer,

grazie ai principi della logica computazionale, inventata da Alan Touring. È la

logica che giustifica i nostri computer e il loro linguaggio, cosiddetto Lambda

calcolo, i cui una proposizione è determinatamente vera o

determinatamente falsa, se corrisponde o meno alla realtà.

La

narrazione predominante è, tuttavia, impressionante. Di fronte

alla quarta mutazione della storia intera dell'umanità, l'avvento della società

della comunicazione, il cui “fatto sociale totale” è l'acquisizione della nuova

dimensione della LOGICA QUANTISTICA (di cui scrivo inutilmente da anni), gli

analisti del mondo si occupano e preoccupano di INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Questi analisti andrebbero analizzati, perché occuparsi e

preoccuparsi della nuova TECNOLOGIA piuttosto che della nuova LOGICA è

l'esempio più emblematico ed evidente di stupidità naturale.

Spiego meglio.

Mauro Ceruti e Francesco Bellusci[19],

mutuando in qualche modo la interpretazione dialettica di Aldo Gargani[20],

rappresentano l’evoluzione della conoscenza umana (e forse della sua

intelligenza) come lo scontro tra ragionevolezza e razionalità; cioè “periodizzazione

della modernità” distinta in due momenti: “una «prima modernità»,

caratterizzata dall’umanesimo rinascimentale, e una «seconda modernità» segnata

dall’egemonia del razionalismo seicentesco”[21].

Insomma: da una parte, il ragionevole umanesimo; dall’altra, il razionale

illuminismo. La sintesi proposta da Cerruti e Bellusci è il ritorno ad una sola

Ragione, che unisca gli opposti in una nuova dimensione cognitiva, dentro una

epistemologia che ci aiuti a pensare diversamente il futuro, dentro una lebenswelt,

come reclamava Husserl[4], che ci

permetta di “danzare con il pianeta vivente”[22]; una

conoscenza scientifica, cioè, che non destabilizzi l’umano, ma che anzi iscriva

sé stesso “in una relazione di codefinizione, di cotrasformazione e di

coemergenza con la natura”[23].

Cerruti e Bellusci, alla fine, fanno ciò che ci sconsigliano di

fare, attestano ciò che contestano; cioè una sintesi hegeliana banale in cui

religiosamente scompare ogni limite, tutte le divergenze sanate, in una magica

era della nuova conoscenza umana. Alla fine, dunque, Cerruti e Bellusci,

teorici della complessità, semplificano banalmente.

Lasciamo stare: sia perché, come al solito, la dialettica

hegeliana finisce nella illusa certezza di ogni religione; sia perché la

sintesi trascendente è un mondo chiuso e soffocante. Ed io soffro di

claustrofobia.

Le cose sono andate così. Come ci ha insegnato Jung, nonostante

gli inequivocabili limiti, la storia dell’umanità è cumulativa non alternativa.

O almeno è talvolta cumulativa, talvolta alternativa. Perfino il singolo e il

singolare individuo, fin dalla sua nascita e tramite meccanismi ancora ignoti,

è connesso ad un inconscio collettivo costituito da archetipi. E questa connessione è il più grande

contributo epistemologico che Jung ha dato alle chiusure paradigmatiche della

psicologia, resa definitivamente interdisciplinare perché legata alla

complessità dell’habitat della nostra esistenza. La nostra essenza, tramite le

connessioni dell’inconscio collettivo, è la nostra esistenza; ciascuno di noi,

pur nella sua unicità, è il precipitato storico di ciò che siamo stati come

specie vivente, nella lebenswelt, nel pragmatico mondo della vita.

Dunque, la natura della umanità è principalmente cumulativa, meno,

molto meno alternativa; acquisisce continuamente nuove dimensioni come prodotto

della propria esistenza, l’esempio più evidente è rappresentato

dall’esperimento pubblicato su “Le Scienze”.

Che tutti i bambini partecipati all’esperimento conoscessero la

soluzione è il “dente di leone” della nostra storia. Noi non dobbiamo

mai ricominciare da capo. Se scompare uno di noi, gli altri sanno comunque.

Quel conscio collettivo diventa un archetipo e, con un meccanismo ancora

ignoto, si deposita in un inconscio collettivo che, con un imprinting ancora

ignoto, si trasmette alle future generazioni. Siamo gli unici che sanno fare. O

meglio, siamo gli unici ad essere così specializzati a farlo. Ora si capisce

cosa intendo dire quando insisto nel sostenere chela nostra essenza è la nostra

esistenza. In ogni caso, le mutazioni che ci hanno fatto assurgere nuove

dimensioni logiche, nella storia dell’umanità, sono state solo 4. Per ora. La

differenza tra mutamento e mutazioni, nella dinamica dei cambiamenti è nota.

Ogni mutamento ci permette di acquisire una nuova condizione

situazionale. Ogni mutazione ci permette di acquisire una nuova cognizione

strutturale. Cumulative, mi raccomando, non alternative. Di mutazioni nella

storia evolutiva dell’umanità, ne abbiamo avute solo 4.

Queste 4 mutazioni ci hanno fatto accumulare solo 4, per ora,

dimensioni logiche. La logica endofasica, grazie alla funzione dell’analogia,

ha fornito una ragione. La logica formale, grazie alla funzione del principio

di non contraddizione, ha fornito di una razionalità. La logica computazionale,

grazie alla funzione della falsificazione critica, ci ha fornito di procedure

di controllo. La logica quantistica, grazie alla funzione del principio

probabilistico, ci fornisce oggi di ragionevolezza. In questo senso intendo che

la vera innovazione della nostra modernità, non è l’intelligenza artificiale,

che è soltanto una tecnologia, ma è la logica quantistica, che è una nuova

dimensione del pensiero.

La

grande mutazione che stiamo vivendo, con l’avvento della società della

comunicazione, consiste in una nuova cosmogonia, una nuova visione delle regole

che governano, perché lo generano e perché lo gestiscono, l’universo della

nostra vita quotidiana. Cambia per la quarta volta; e cambia ancora

radicalmente. Con l’intelligenza artificiale, direi grazie alla intelligenza

artificiale, il nostro cervello, la nostra endemica stupidità, entra

definitivamente nella logica quantistica. È la quarta mutazione della storia

dell’umanità, l’avvento della società della comunicazione che ci offre la

insuperabile occasione di avere una nuova intelligenza complessiva. Che sia

artificiale o no, l’intelligenza si contrappone o soggiace alla invisibile

dirompenza del potere ologrammatico. Per far questo ha bisogno di una nuova

logica, di una logica quantistica, e di una essenziale epistemologia di nuova

dimensione, in grado di gestire la scissione simbiotica tra verità e realtà.

La

logica quantistica, per quel che ne sappiamo, ancora non esplorata specie in

merito alle scienze sociali (dove invece, a mio avviso, troverebbe maggior

applicazione), si basa su alcune nuove e sconcertanti cognizioni.

· In

primo luogo, non si parla più di stati o di situazioni; ma di condizioni e

dimensioni. Questo è il primo concetto di cui abbiamo bisogno: il concetto di sovrapposizione.

Significa che un determinato soggetto può trovarsi contemporaneamente in due o

più dimensioni diverse o addirittura opposte. Se facessimo una call conference

con tutto il mondo sul problema della logica quantistica comodamente seduti sul

divano di casa nostra, saremmo nella duplice dimensione globale e locale; ma

globale e locale sono anche due dimensioni opposte.

· Il

secondo concetto che dobbiamo assolutamente tener presente nella logica

quantistica sono le relazioni entanglement. In un network è possibile

che due o più poli, pur essendo lontani, cioè reciprocamente distanti si

colleghino o si connettano tra loro in modo che l’uno dipenda dall’altro,

indipendentemente dalla loro distanza. Questa relazione entanglement viene definita

e descritta come “azione spettrale a una distanza”.

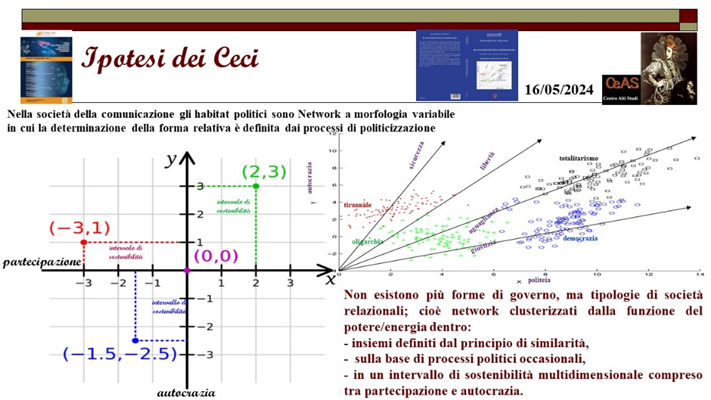

· Il terzo concetto di cui non possiamo assolutamente prescindere sono i Qubit. Si tratta di un valore che ci permette di superare la logica computazionale in cui le alternative dialettiche di 0 (Falso) e 1 (Vero) costituiscono simboli reciprocamente escludenti. Il Qubit invece può rappresentare entrambi i valori contemporaneamente con un metodo interpretativo di ordine probabilistico. Il Qubit introduce definitivamente il concetto di intervallo in ogni punto del quale si conservano percentuali di elementi caratteristici dei poli opposti. Se, ad esempio, in un polo c’è la democrazia e nel polo opposto c’è l’autocrazia in ciascuno degli infiniti punti interni all’intervallo definito (cioè in ogni nostro momento) il regime politico è sia democratico che autocratico. Naturalmente si tratta di valori percentuali in relazione alla tipologia del regime e in relazioni ai tempi diversi del processo decisionale. I nuovi network politici, la loro natura, devono essere valutati e definiti in Qubit quantistici.

Come si vede, sebbene la logica quantistica appaia controintuitiva, tuttavia ci offre una rappresentazione più realistica della fenomenologia esistente.

Qualche

tempo fa mi è accaduto di partecipare ad una conferenza in una sala piena di

gente, tutta interessata, che mi ha bombardato con domande estremamente

intelligenti e talvolta sofisticate, che ha messo in dubbio e discusso alcune

delle mie asserzione e addirittura intere congetture. Alla fine, tutti siamo

rimasti contenti, ci siamo reciprocamente complimentati e applauditi, ma io non

ero li. Apparivo a loro come se fossi presente, con i pantaloni e la camicia

che effettivamente indossavo, con lo stesso tono di voce che ho sempre e la

passione che mi caratterizza. Si vedeva perfino il sudore, ma io non ero li. Io

ero a casa mia, in piedi, come se fossi di fronte a quella platea attenta,

percepivo da casa mia il loro interesse e le loro emozioni. Loro mi vedevano

per quello che effettivamente sono. Io, però, non ero li. C’era piuttosto il

mio ologramma. Ero a casa mia, davanti a un proiettore particolare e navigavo

ad una piattaforma specializzata in grado di favorire le rappresentazioni

olografiche. I dati venivano immagazzinati ed elaborati in tempo reale per

poter trasmettere la mia immagine olografica e farmi partecipare ad un meeting,

a una conferenza, stando davanti ad un proiettore, a casa mia.

Il rapporto

con l’intelligenza artificiale non è come il solito rapporto con la solita

protesi tecnologica innovativa. Cambia totalmente l’intelligenza degli umani di

cui quella artificiale è una parte, parziale e nemmeno la più importante. Il

passaggio fondamentale dalla logica computazionale alla logica quantistica, che

si esprime principalmente con il simbolico strumento della Intelligenza

Artificiale, che in realtà non è uno strumento ma un nuovo diffuso habitat,

comporta il passaggio, anche sul piano professionale e del lavoro, dal

Know-how al Know-out, come ho già scritto più volte: “La conoscenza non è più in noi, è nel dominio relazionale in cui

siamo immersi, nel campo cognitivo che ci supera e ci assorbe. Anche le nostre

capabilities tecniche o specialistiche, addirittura il cervello, è ormai fuori

dal corpo, dalla sua stessa fisicità, in un network che è al tempo stesso

relazionale e cognitivo; che è cognitivo proprio perché è relazionale”.[24]

L’intelligenza artificiale richiede addestramento. La logica

quantistica richiede formazione.

Per questo abbiamo ancora una volta, per la quarta volta,

l’esigenza di retribalizzare l’umano: perché dobbiamo imparare una nuova

dimensione dell’intelligenza e abbiamo bisogno di una nuova pedagogia. Se non

fosse cumulativa, la scienza, la conoscenza, l’intelligenza, non avremmo mai

una complessità cognitiva. La complessità, in generale, esiste in quanto la

coscienza è cumulativa (p.48).

La logica computazionale,

grazie alla funzione della falsificazione critica, ci ha fornito di procedure

di controllo. La logica quantistica, grazie al principio probabilistico, ci

fornisce oggi di criteri di ragionevolezza. L’intelligenza artificiale richiede

addestramento. La logica quantistica richiede formazione. L’Intelligenza

Artificiale di cui parliamo non è in una macchina, o in un sistema, o in un

qualsivoglia contenitore. Non è avulsa da noi o estranea a noi. È nella “fusione

di orizzonti”, come li definiva Gadamer[1], con cui viviamo in simbiosi nella società. “Ci estendiamo

sempre di più dentro concetti metodologici di pluri-problematicità e di

multidisciplinarietà.”[25]

Acquisiamo nuove metodologie di conoscenza, oltre ogni incommensurabilità

paradigmatica[26],

oltre ogni ideologia. “Sempre più oggi possiamo integrare i nostri domini

relazionali, gli insiemi dei nostri reciproci saperi, connetterci dentro

intervalli cognitivi di ordine e dimensione quantistica, che rappresentano

habitat di conoscenza più ampi: orizzonti di cognizione e competenza fusi.”[27] Possiamo

ancora restare in simbiosi con la vita, grazie alla nostra intelligenza, che

sia artificiosa o artificiale. La conoscenza che rimpolpa la nostra

intelligenza sta dentro la vita, nelle cose stesse, atti e fatti, fenomeni che

ci formano e dentro cui ci riconosciamo, nella complessità logica e tecnologica

della nostra esistenza. “Viviamo la quarta dimensione della logica

quantistica. La scienza precedente alla nostra, quella che derivava dalla

logica computazionale, reclamava una epistemologia del know-how, fatta di

saperi individuali specializzati. Naturalmente non intendo dire che le

competenze specialistiche non servono più. Le logiche non si escludono. Le

dimensioni logiche si assemblano. In un mondo integrato, in cui la conoscenza è

data dalla morfologia delle connessioni, in cui la pedagogia, la scienza

dell’educazione, la didattica e perfino la docimologia è rappresentata da una

mappa connettografica di ordine cognitivo, l’epistemologia diventa simbiotica

della intera complessità della vita.” [28]

L’Intelligenza Artificiale ci aiuta a restare dentro la

fenomenologia della società della comunicazione, ci aiuta a “ri-orientare il

posizionamento individuale dell’umano in funzione della sua condizione

esistenziale”. Se c’è un rischio, quel rischio siamo noi. Il vero

rischio è il rischio di sempre: il demone della sopraffazione e del sopruso,

utilizzando gli strumenti, di volta in volta, disponibili.

Non per

l’Intelligenza Artificiale, ma nella società della comunicazione, il potere

ologrammatico ci atterrisce, per il suo anonimato, per la sua altissima

competenza nel mimetizzarsi dentro gli interstizi della società. In questa

quarta mutazione della turbolenta storia dell’umanità, il demone non è la

tecnologia, ma le enormi e incontrollate potenzialità del potere ologrammatico

che trasforma i cittadini in anonimi utenti, per la sua capacità di controllo,

di decervellamento collettivo e per il costante tentativo di costituire, senza

istituire, un nuovo regime autocratico.

Non siamo

noi i portatori di un luddismo di nuova maniera.

L’intelligenza

artificiale non ci spaventa, perché la paura e il dolore esistenziale

dell’umano è sempre lo stesso.

Le scienze

sociali inglobano l’intelligenza artificiale in una nuova dimensione della

società, pur consapevoli che, con la logica quantistica, il potere

ologrammatico, la sua invisibile dirompenza, è molto pericoloso.

Oggi più che

mai credo abbia ragione Bertrand Russell nel sostenere che il potere sta alle

scienze sociali come l’energia alla fisica. Con l’energia in fisica possiamo

produrre il buio del terrore atomico o la luce della civiltà e del benessere. Il

rischio, che vedo concreto difronte a me ogni giorno che passa proprio qui in

Italia, è la scissione tra verità e realtà che minaccia la nostra democrazia.

L’artificio può restare dentro le nostre verità e i fatti possono restare

dentro la realtà.

Noi non

siamo coloro, come canta Vasco Rossi, che confondono quello che siamo con

quello che usiamo. Noi no. Anche quando usiamo una Intelligenza artificiale,

non la confondiamo mai con ciò che siamo.

La variabile

è la nostra etica.

Se il potere

ologrammatico della società della comunicazione genera autocrazia o democrazia

dipende esclusivamente dalla nostra competenza etica. Il rischio del potere ologrammatico nella

logica quantistica è la produzione della verità, cioè che i fatti sono

interpretati da verità precostitituite e fideistiche e l’artificio si deposita

nella nostra conoscenza e nella nostra consapevolezza al posto della realtà.

Questo è il pericolo determinante, il passo decisivo verso l’autocrazia.

L’etica ci impone una scelta politica tra la democrazia dell’artificio o la

autocrazia dell’artefatto.

NOTE

[1] PIAGET J., Lo sviluppo della nozione di tempo nel bambino, La Nuova Italia, Firenze 1979

[2] SARTRE J.P., L’essere e il nulla, Il Saggiatore, Milano 2023

[3] in BARBUJANI G. e VOZZA L. Il gene riluttante, Zanichelli, Milano 2016, si mostrano molti luoghi comuni

[4] VALERIO C., La tecnologia è religione, Einaudi, Torino 2023, 10

[5] FLORIDI L., Etica dell’intelligenza artificiale, Raffaello Cortina Editore, Milano 2022. 91

[6] FLORIDI L. Etica dell'Intelligenza Artificiale, Raffaello Cortina Editore, Milano 2022, 25

[7] Marcel Mauss riteneva che “un fatto sociale totale” fosse un evento globale che aveva una potenza in grado di condizionare l’insieme della società e dei suoi meccanismi di funzionamento. MAUSS M., Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche., Einaudi, Torino 1965

[8] FLORIDI L., cit. 2023

[9] Secondo Hannah Arendt, "la politica nasce nell'infra e si afferma come relazione". ARENDT H:, Che cosa è la politica, Einaudi,Torino 1965, 47.

[10] PARISI F., La tecnologia che siamo, Codice edizioni, Torino 2019

[11] Vedi CECI A., Epistemica della simbiosi, in RISE -n.1, volume VII, anno 2021 • issn 2421-583X

[15] Per tutte valga CECI A., La relazione Responsiva: l’intelligence nella società della comunicazione, Europarole, Roma 2020.

[1] [16] CERUTI M. e BELLUSCI F., Umanizzare la modernità, Raffaello Cortina Editore, Milano 2023, 39-66

[17] GARGANI A (a cura di), La crisi della ragione, Einaudi, Torino 1975, 11

[18] CERUTI M. e BELLUSCI F., cit. 2023, 39-66

[21] CECI A., cit. 2020

[22] KUHN T., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1962

[24] CECI A., cit. 2020

[25] CECI A., cit. 2020. Per il concetto di connettografia vedi: KHANNA P., Connectography, Fazi Editore, Milano 2016

[26] HUSSERL E., La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano

[27] CERUTI M. e BELLUSCI F., cit. 2023, 39-66

[28] CERUTI M. e BELLUSCI F., cit. 2023, 39-66

Commenti

Posta un commento